O que os pescadores ribeirinhos sabem — e porque isso importa?

Na Amazônia, a pesca artesanal é mais do que um sustento. É uma prática cultural rica, enraizada na vida cotidiana de milhares de famílias ribeirinhas. Junto com ela, vem um conhecimento tradicional valioso, que tem muito a ensinar.

Você já parou para pensar no quanto os pescadores sabem sobre os rios onde vivem? Esse conhecimento, passado de geração em geração, vai muito além da pesca em si. Ele envolve a leitura das águas, o comportamento dos peixes, o tempo das chuvas, e até como agir diante de encontros com animais como as arraias!

Figura 1. Pescadores na região amazônica. Fonte: BNC Amazonas. Disponível em: https://bncamazonas.com.br/municipios/pescadores-do-amazonas-pedem-providencia-contra-pirataria-nos-rios/

Arraias: perigo ou parte do equilíbrio?

As arraias de água doce habitam os rios amazônicos e são frequentemente temidas por causa do seu ferrão venenoso, localizado na cauda. Acidentes são comuns, especialmente com pescadores, e podem causar dor intensa e inchaço.

Mas será que matar esses animais é a melhor saída? Segundo um estudo realizado no município de Barcelos, Amazonas (AM), 80% dos pescadores entrevistados disseram considerar as arraias perigosas, e 45% afirmaram que matam ou ferem o animal quando o encontram.

De acordo com o estudo, muitos desses pescadores conhecem bem os organismos com os quais convivem. O mesmo apontou que eles reconhecem diferentes espécies de arraias, sabem descrever com precisão os sintomas dos acidentes e entre os tratamentos descritos, encontra-se o eficaz: lavar o local com água e aplicar água morna. Esses saberes, que coincidem com o que está descrito em outras literaturas científicas, mostram que a experiência prática pode — e deve — caminhar junto com a ciência.

No entanto, ainda faltam materiais educativos e ações de divulgação científica sobre as arraias e outros peixes cartilaginosos (como tubarões e quimeras). Sem essas informações circulando nas comunidades, a chance de que o medo leve à morte desses animais aumenta.

Além disso, a exploração das arraias vem crescendo, não apenas para fins ornamentais (como aquários), mas também para consumo alimentar. Isso representa uma pressão extra sobre esses animais, que já enfrentam ameaças por conta da pesca predatória e da destruição de habitats.

Figura 2. Pesquisador manejando arraia-maçã para estudo. Fonte: Governo de Tocantins. Disponível em: https://www.to.gov.br/secom/noticias/naturatins-conclui-primeiro-monitoramento-da-arraia-maca-para-conservacao-da-especie/65qck37r52th

Por que conservar as arraias?

Pode parecer surpreendente, mas as arraias têm um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Elas ajudam a controlar populações de invertebrados, revolvem o sedimento do fundo dos rios e assim como outros organismos, equilibram a cadeia alimentar. Eliminar esses animais por medo ou desinformação não afeta só as arraias — afeta o funcionamento do ecossistema inteiro.

Unir saberes para proteger

Valorizar o conhecimento tradicional dos pescadores é reconhecer que a ciência não vive sozinha. Quando unimos o saber popular com o conhecimento técnico, ganhamos mais força para pensar estratégias reais de conservação — que respeitam o ambiente e as pessoas que dele fazem parte.

Então, da próxima vez que pensar em arraias, pergunte-se: o que podemos aprender com quem vive nos rios todos os dias?

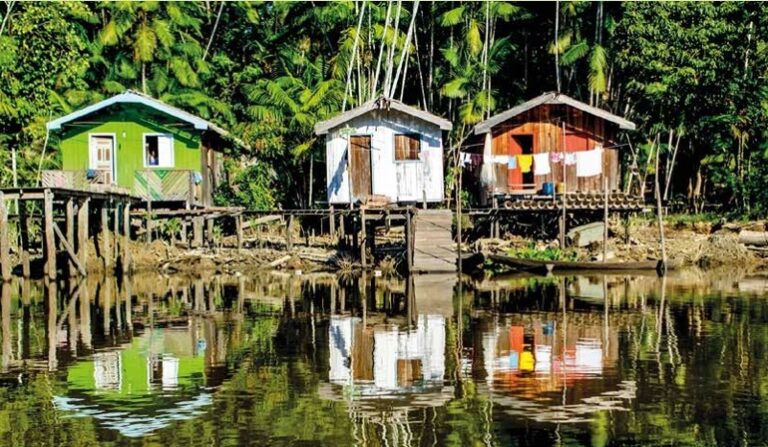

Figura 3. Residências ribeirinhas amazônicas. Foto: Arquidiocese de Manaus. Disponível em: https://arquidiocesedemanaus.org.br/2019/07/05/sinodo-para-a-amazonia-novos-caminhos-para-uma-maior-presenca-e-acompanhamento-eclesial-ao-povo-ribeirinho/

References

CHAO, N. L.; PRANG, G.. Project Piaba- towards a sustainable ornamental fishery in the Amazon. Aquarium Sciences and Conservation, n.1, v.2, p.105-111, 1997

OLIVEIRA, A. T.; LADISLAU, D. S.; RIBEIRO, M. W. S.; BASSUL, L. A.; PAIVA, A. J. V.; CARDOSO, L. D.; LAVANDER, H. D.; MATTOS, D. C.; LIEBL, A. R. S.; ARIDE, P. H. R.. Conhecimento tradicional de pescadores de arraias de água doce da região Amazônica. Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v.11, n.2, p.128-135, 2020.